辺境とクレオール――安部公房文学の原点と先駆性/沼野充義【寄稿・安部公房展】

※本記事では、機関紙「神奈川近代文学館」166号(2024年10月1日発行)の寄稿を期間限定で公開しています。〈2024年12月8日まで〉

沼野充義・ロシア、東欧文学研究者

二十世紀後半の世界で、安部公房は最も広く読まれた日本作家のひとりだった。もっと長生きしていたら、ノーベル文学賞を受賞していたに違いないともよく言われたものだ。このような国際的評価の高さについては、彼の作品が日本の特定の風物や習慣を前提としない「無国籍的」なものだったからだ、と説明されることが多い。これはおおよそのところ当たっている見方だろう。ただし意外なことに、外国の日本文学研究者・翻訳家たちは、必ずしもそうは考えていないようだ。一例を挙げると、アメリカ出身の日本文学者ドナルド・キーンは、安部公房を追悼する文で、こう言い切っている。「安部さんは国際的であったために非日本的であったと推論したら大いに間違っている。〔中略〕国籍不明の文学であるという評論家がいるが、日本人が日本の風景の中で行動している作品ばかりだと思う」(「本物の天才 安部公房」、「中央公論」一九九三年四月号)。確かに安部公房の主要作品はほぼすべて日本を舞台とし、登場人物も日本人であり、細部を見ると外国語に翻訳しにくい日本的なものも少なくない。ところが彼の作り出した世界は、日本の私小説的なリアリズムからかけ離れた、彼以外には書けない独自なものだった。そして、舞台を日本の外に移しても、どこでも起こり得る話になっていた。その意味では彼の作品にはやはり、日本を超えた普遍性が備わっていたと言えるだろう。

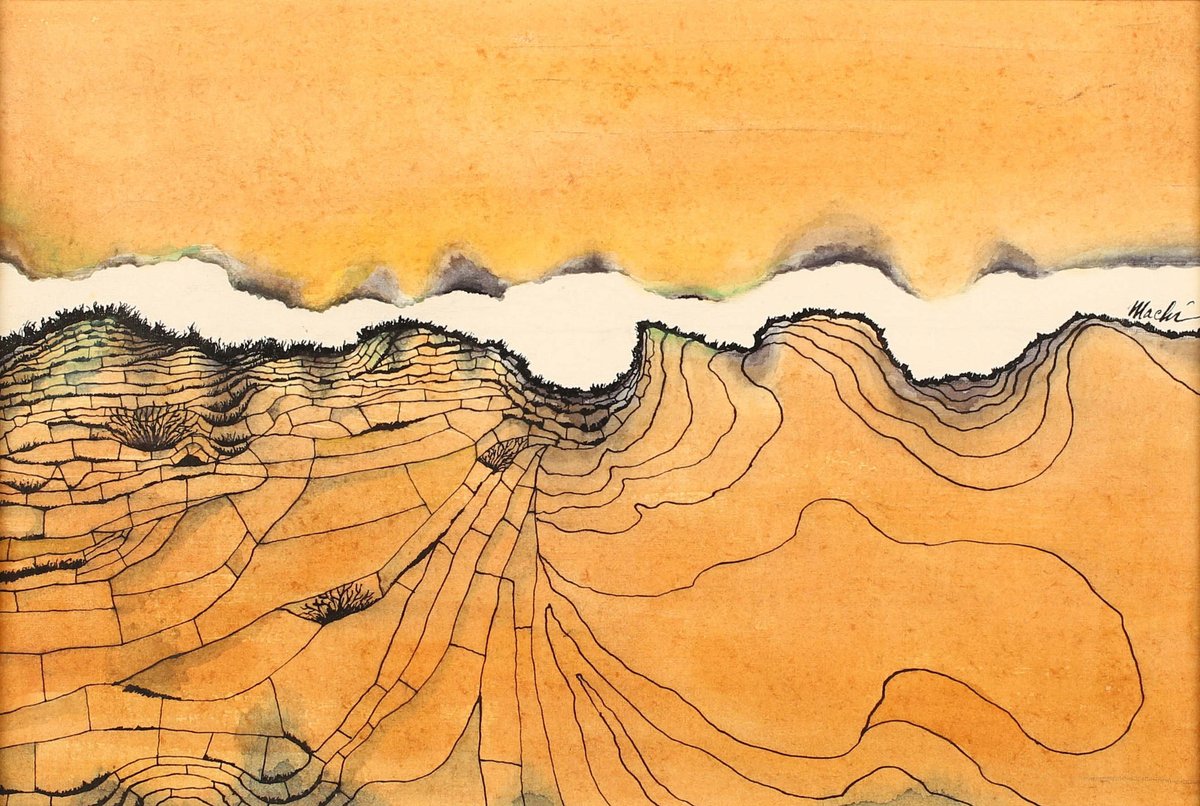

安部公房が同時代の日本の作家たちから際立って異なった独自の姿勢を取り、粘着力の強い「文壇ムラ」と一線を画すことができたのは、彼の原点に幼少期を過ごした「外地」満洲があったからではないかと思われる。そのことをとりわけ鮮やかに示しているのは、一九五七年に刊行された初期の長編『けものたちは故郷をめざす』である。これは砂漠、辺境、境界、故郷喪失といったテーマを正面から扱った、安部公房の原点ともいうべき作品であり、二十一世紀の私たちに鋭く問いかける力を持っている――そもそも、故郷とは、日本とは何なのか、と。

この小説の主人公は満洲の地方都市に住む十六歳の少年。終戦を迎え、関東軍が撤退して崩壊した満洲に取り残されるが、ある日意を決して脱走する。無政府状態となった満洲で、彼は生と死の境をさまよいながら、満洲の荒野を徒歩で南へと下っていき、苦難の末に密輸船に乗り込ませてもらい、海路日本を目指すのだが……。船が日本に着いても主人公は船の中に閉じ込められ、日本に上陸することも許されず、こう考える――「いくら行っても、一歩も荒野から抜けだせない……もしかすると、日本なんて、どこにもないのかもしれないな 」。

1970年5月 新潮文庫 真知は公房の妻。

その後、『砂の女』では舞台は日本国内の辺境というべき砂丘地帯へと移った。さらに後期では、辺境はむしろ内在化し、都会そのものが言わば「内なる辺境」となり、都会の砂漠の中にとらわれた人間たちの実存が描かれるようになった。こうして安部公房の生涯を通じて、辺境は消えたのではなく、外部に広がる辺境から、文明が内部に抱え込んだ辺境へと「内在化」されていったと考えられる。

安部公房の創作を追っていくと、もう一つ、注目すべき側面に気づかざるを得ない。それは、一貫して言語への関心が強く、それが晩年には言語の本質の科学的な探求にまで至ったということだ。そういった彼の言語意識の原点もやはり満洲にあったと考えられる。先述の『けものたちは故郷をめざす』の満洲は日本語、中国語、ロシア語など様々な言語が飛び交う多言語的・多民族的空間であり、それが単一の母語だけを特権化して考える言語観から安部公房を自由にしたのである。

そして、晩年の安部公房はクレオール語の可能性を深く考えるようになった。クレオール語とは、植民地などで現地の言葉が外来の移住民の言葉と接触した結果生じた「混成語」のことである。安部公房は晩年のエッセイ「クレオールの魂」(「世界」一九八七年四月号)で、クレオール語とは「母国から遠く、伝統の影が薄い、辺境の力学の産物だということだ。辺境における《異文化の接触点》で起きた現象なのである」と述べている。こういったクレオール語理解は、彼の「伝統嫌い」と深いところで結びついていた。クレオール語とは伝統のないところでも、人間に生物学的に組み込まれている言語能力のおかげでゼロから形成する言語である。この言語には、伝統からも共同体の桎梏からも自由になって個として生きるべき人間を支える原動力があると、安部公房は考えたのだろう。しかし、こういった安部の議論は当時の日本ではあまりに先駆的で、文壇ではよく理解されなかったのではないだろうか。クレオール語の可能性は、むしろ二十一世紀の私たちが安部公房から引き継いで今後考えていくべきテーマだろう。

こうして辺境から出発した安部公房は最後まで日本的共同体に縛られることもなく、日本語・日本文化の伝統に回帰することもなく、生涯前衛を貫いたのだった。

〈機関紙166号 その他の寄稿など〉

【寄稿・安部公房展】

見知らぬ地図、あるいは燃えつきぬ地図―恩田陸

【展覧会場から】

仮説の文学

【寄稿・開館40周年】

来訪のすすめ―宇佐見りん

漱石遺品寄贈の経緯―夏目房之介

畏れの場―藤沢周

【連載随筆】

火の言葉だけが残った③ 赤い火=志賀直哉―吉増剛造

【所蔵資料紹介50】

須賀敦子 父母宛書簡(2)

◆機関紙「神奈川近代文学館」は、当館ミュージアムショップまたは通信販売でご購入いただけます。(1部=100円)

https://www.kanabun.or.jp/webshop/1/

◆神奈川近代文学館公式noteでは、機関紙掲載記事の期間限定公開や講演会・イベントの配信をしています。

※記事・写真の無断転載はご遠慮下さい。